低栄養とは

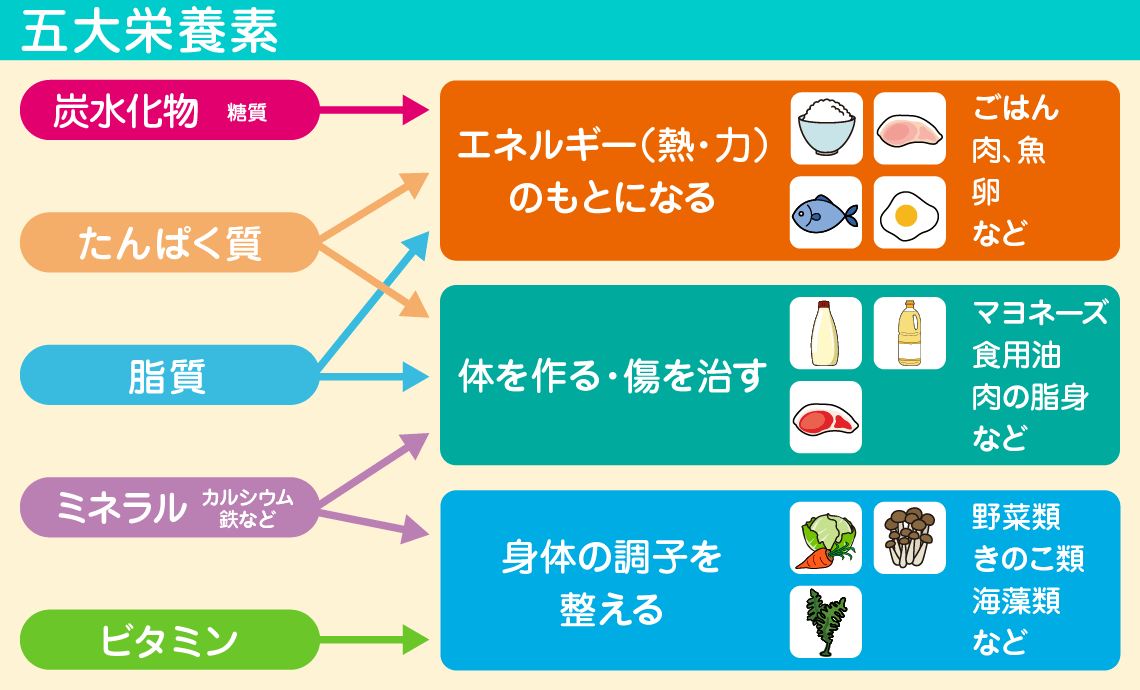

わたしたちは、食べ物に含まれるさまざまな栄養素をエネルギー(熱や力)に変え、体を動かしています。その代表的な栄養素が五大栄養素です。

(※図1)

体を動かすために必要なエネルギーの量は、性別、年齢、活動量、体の状態(病気の有無や手術の後など)によって異なります。 エネルギーの摂取量や、たんぱく質が足りない状況を低栄養といいます。

「食事をしているのだから栄養は摂れている」と思われるかもしれませんが、実は、食べ方(食べる量、食べるもの)によっては低栄養になっていることもあるのです。

上のチェック表で1つでも当てはまるものがあったら低栄養状態になっているかもしれません!

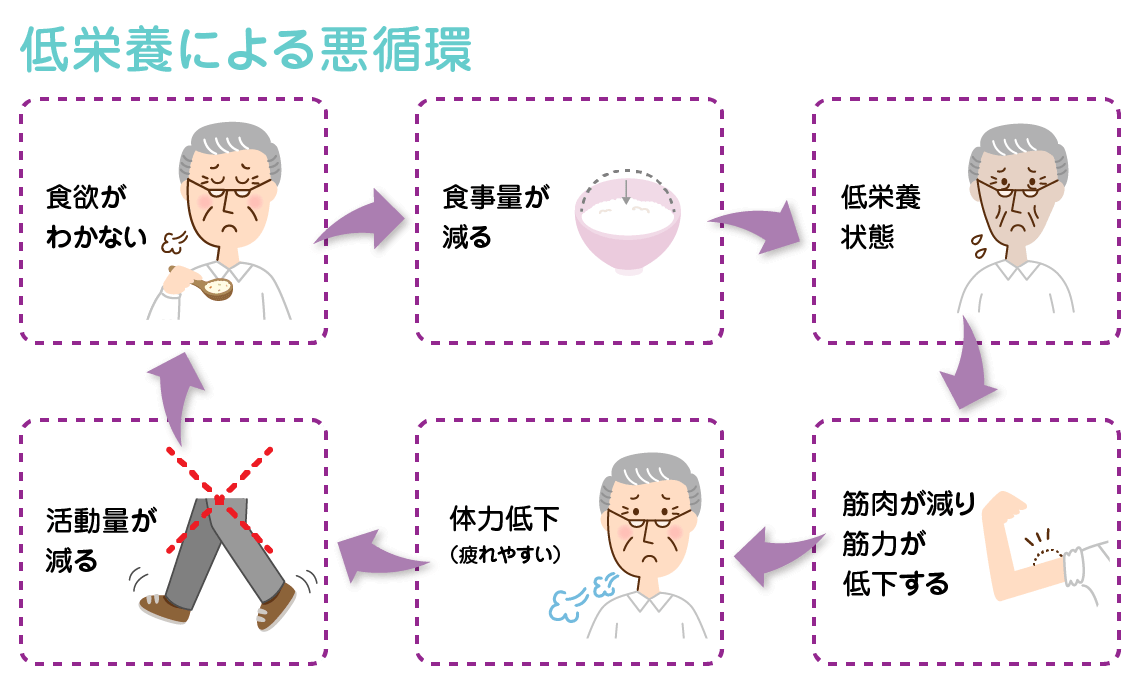

低栄養状態になると、筋肉が減ったり筋力が低下して疲れやすくなったりします。

日々の生活への影響も大きいので、ぜひ、食事を見直してみましょう。

(※図1)

体を動かすために必要なエネルギーの量は、性別、年齢、活動量、体の状態(病気の有無や手術の後など)によって異なります。 エネルギーの摂取量や、たんぱく質が足りない状況を低栄養といいます。

「食事をしているのだから栄養は摂れている」と思われるかもしれませんが、実は、食べ方(食べる量、食べるもの)によっては低栄養になっていることもあるのです。

<こんなこと、思い当たりませんか?>

- 食欲が落ちている

- 朝食を抜かしがち、などで食べる回数が減ってきた

- 1回の食事で食べる量が減ってきた

- 肉、魚、卵など(たんぱく質)をあまり食べていない

上のチェック表で1つでも当てはまるものがあったら低栄養状態になっているかもしれません!

低栄養状態になると、筋肉が減ったり筋力が低下して疲れやすくなったりします。

日々の生活への影響も大きいので、ぜひ、食事を見直してみましょう。

高齢期になると、メタボ(肥満)よりも低栄養による体力低下が問題になってきます。

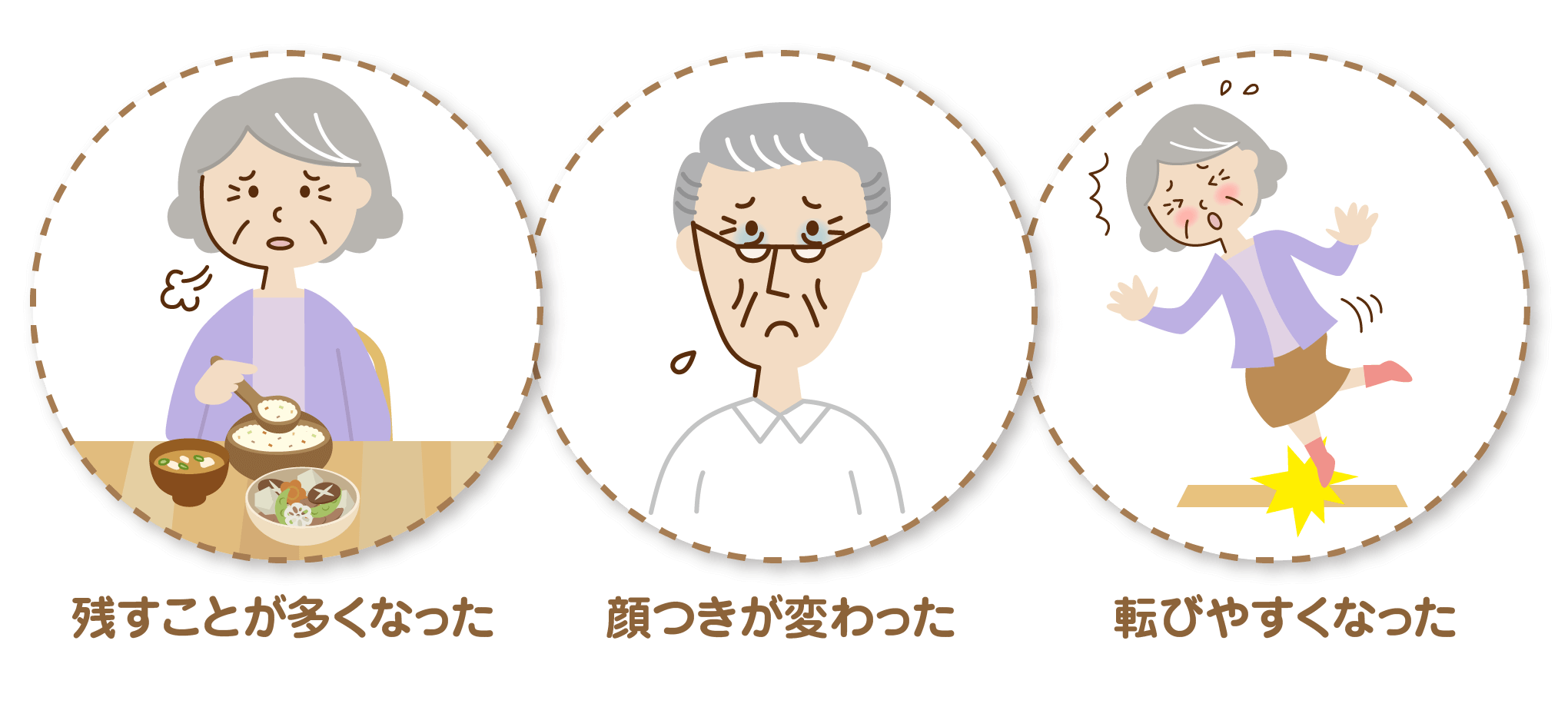

低栄養チェック!

- 食事を残すことが多くなった

- 顔つきが変わった

(頬がこけた、顔色が悪い、目が落ちくぼんでいる、など) - 握力が弱くなった

- 風邪をひきやすくなった

- 傷や床ずれが治りにくくなった

- しばしば「疲れる」というようになった

- 歩幅が狭くなってきた

- 歩く速度が遅くなってきた

- 転びやすくなった

かかりつけの病院や、介護食を扱っている薬局などで相談してみましょう。

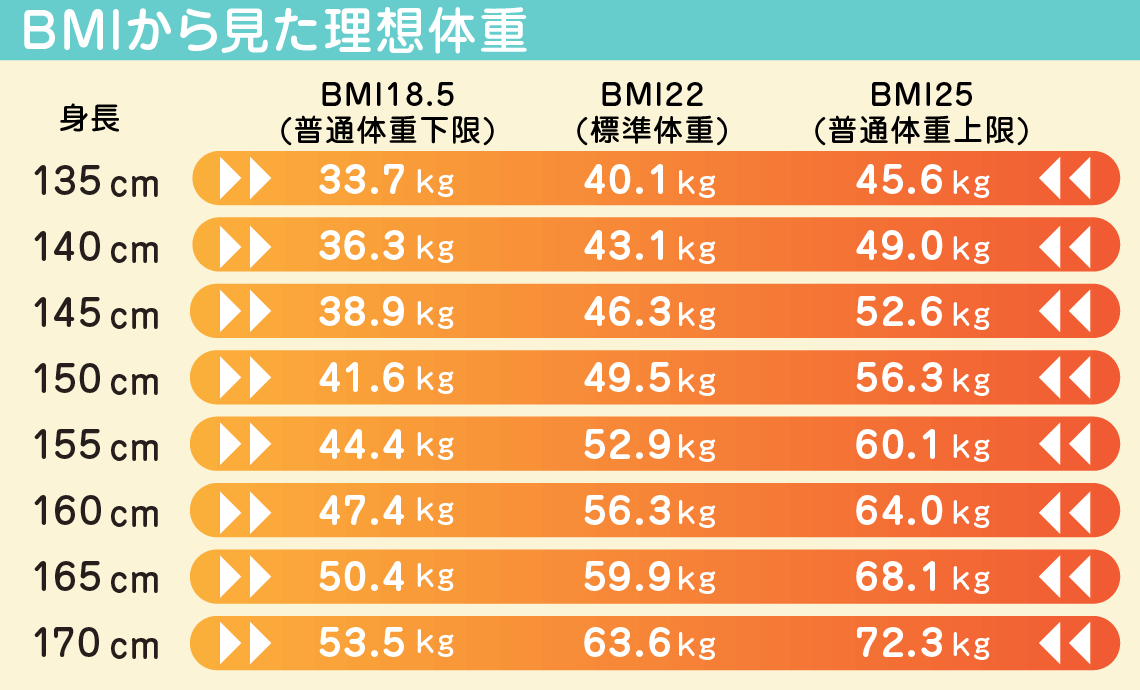

また、体重やBMIでも低栄養に気づくことができます。

-

□ 体重測定

- 前回の体重測定の時からどのくらい減ってきたかをみます。

- 半年で体重3kg以上の減少の場合は要注意!

- 低栄養状態になるとエネルギーを確保するために筋肉や皮下脂肪を分解してしまうのでやせていきます!

-

□ BMI(体格指数)判定

- ※BMIとは・・・体重と身長から算出される肥満度を示す体格指数(BMI:ボディマスインデックス:Body Mass Index)。

- BMIの計算式=体重(kg)/身長(m)×身長(m)

- (例)身長160cm 体重42kgの場合 42/1.6×1.6=16.4 ⇒やせ

- 50-69歳の方は20-24.9を、70歳以上の方は21.5-24.9を目指しましょう

| 身長(㎝) | BMI18.5の体重(kg) 【普通体重下限】 |

BMI22の体重(kg) 【標準体重】 |

BMI25の体重(kg) 【普通体重上限】 |

|---|---|---|---|

| 135 | 33.7 | 40.1 | 45.6 |

| 140 | 36.3 | 43.1 | 49.0 |

| 145 | 38.9 | 46.3 | 52.6 |

| 150 | 41.6 | 49.5 | 56.3 |

| 155 | 44.4 | 52.9 | 60.1 |

| 160 | 47.4 | 56.3 | 64.0 |

| 165 | 50.4 | 59.9 | 68.1 |

| 170 | 53.5 | 63.6 | 72.3 |

低栄養の原因は?

低栄養は、主に次のような原因が考えられます。

具体的な食品でかんたんにバランスをチェックできる方法の一つ、「10食品群チェック」を紹介します。

-

食べる量が少ない

- 体を動かすことが少なく、お腹がすかない

- かんだり飲み込んだりしづらく、少ししか食べられない

- 入れ歯が合っているか、かみ合わせが悪くないか、虫歯はないかなど、口の中の状態も確認しましょう!

-

たんぱく質(肉・魚・卵・大豆など)を食べる機会が少ない

- 体に蓄えられている日常生活に必要なたんぱく質が使われて「やせ」が進み、低栄養の悪循環になりやすい

-

必要なエネルギーを蓄えられない

- 下痢や嘔吐が続いて食べたものが体に摂り込めない

- 傷や病気を治すために多くのエネルギーが使われている

- 運動のし過ぎでエネルギーの消費が多い

具体的な食品でかんたんにバランスをチェックできる方法の一つ、「10食品群チェック」を紹介します。

<10食品群チェックシート(※図3)>

- 主食以外のおかずを10種類の食品群に分け、1日の食事の中でバランスよく摂れているかどうかをチェックします。

- 1日に1回でも食べたら〇を記載し、1日の合計の〇の数を出します。

- 〇が10個に近いほどバランスよく食べていることになります。

食事にまつわる「困った!」を解決!

こんな時は市販の介護食品も利用してみましょう。

- 食材を買いに行ったり作ったりすることが負担に感じる

- おにぎりやパンを好んで食べることが多くなった(=たんぱく質不足!)

- 食べやすいやわらかさやとろみづけが、いつも同じようにできない

調理済みのレトルト食品や冷凍食品を取り入れてみましょう。

- メニューが豊富

-

家庭での調理は温めて盛りつけるだけ。緑黄色野菜などの具材を加えて彩りを豊かにしたり、アレンジすることでご家庭の味に近づけたりもします。

風味もメニューもたくさんあるので、今日はどれにしようかな?と選ぶ楽しみもふえますね。

-

家庭での調理は温めて盛りつけるだけ。緑黄色野菜などの具材を加えて彩りを豊かにしたり、アレンジすることでご家庭の味に近づけたりもします。

- 栄養バランスが良い

- 好きなものだけ食べていると、栄養素(五大栄養素を思い出して下さい!)が偏って、体調を崩しやすくなります。でもバランスのことばかり考えていたら、作る方の負担も大きくなってしまいます。市販の介護食品は栄養素のバランスにも配慮されています。

- やわらかさやとろみの状態を選べる

- やわらかければ食べられる方、歯がなくて舌と上あごで押しつぶして食べる方、かんだり飲み込んだりすることが難しい方など様々ですので、一度専門家に状態をチェックしてもらい、市販の介護食品の場合はどのレベルが適しているのか相談してみましょう。食べにくかった原因は、食べ物のやわらかさやとろみの状態があっていなかったからだと気がつくかもしれません。

参考文献

*1)「ナースマガジン Vol.18,P16~P.18,2017:低栄養をもとから断つ~サルコペニア・リハビリテーションの理解から~」(メディバンクス)

*2)『リハビリテーション栄養ハンドブック』若林秀隆 2010年(医歯薬出版)